Введение

Российская национальная библиотека — один из центров сбережения памяти. Ткань этой памяти оказалась в XX веке разорванной.

«После 1917 года на просторах России пропали без вести для своих родных и близких миллионы граждан. Наших соотечественников и иностранных подданных. В ссылке, тюрьмах, лагерях — в Архипелаге ГУЛАГ. В мирное и военное время. Точное число их совершенно неизвестно. Оставшиеся в живых не смогли забыть ужас пережитого» — этими словами открыли мы когда-то сайт Центра «Возвращённые имена».

И скоро поняли, что не ошиблись в подходе.

Люди не разбирают, от войны или от репрессий погибли их родные, потеряны родственные связи, утрачены или не отысканы могилы.

Люди новых поколений ищут свои корни.

Мы верим, что надежда не утеряна, что память неразрывна и её удастся сберечь.

Наш Петербург–Петроград–Ленинград–Петербург потерял великое множество граждан от неестественной гибели во время войн, революций и репрессий.

Из них сотни тысяч — в годы Блокады (осады) 1941–1944 годов.

Книга памяти «Блокада, 1941–1944, Ленинград» была издана совсем небольшим тиражом — 250 экземпляров. Два экземпляра находятся в Российской национальной библиотеке, один из них — в Центре «Возвращённые имена».

Мы помогаем читателям Библиотеки, посетителям Центра и сайта «Возвращённые имена» в поиске сведений о погибших и пропавших без вести во время Блокады (осады). Предоставляем копии страниц Книги памяти с найденными сведениями.

Работаем в сотрудничестве с Пискарёвским мемориалом, где хранится и пополняется электронный Банк данных о репрессированных. Советуем родственникам погибших получить официальное подтверждение имеющихся семейных сведений или внести свои уточнения в Банк данных.

В июне 2008 года для удобства поиска мы разместили на сайте полное описание томов Книги памяти «Блокада, 1941–1944, Ленинград». В мае 2010 года по Книге памяти открыли электронный поиск.

Для нас важно собирать свидетельства семейных архивов, хранить их в Национальной библиотеке и передавать уточнения в архив Пискарёвского мемориала.

Приводим примеры найденных нами уточнений и дополнений:

Вяльцев Дмитрий Ананьевич, 1914 г. р., уроженец Петербурга, племянник певицы Анастасии Вяльцевой, окончил 3 курса Инcтитута физической культуры им. Лесгафта, старший инспектор по физработе 2-го отделения 2-го отдела областного Управления пожарной охраны УНКВД ЛО, проживал: наб. р. Карповки, д 22, кв. 12. Арестован 13 сентября 1941 г. по обвинению в преступлении по ст. 58-1а УК РСФСР. В связи с военной обстановкой на Ленинградском фронте 8 октября 1941 г. этапирован в г. Новосибирск. 15 ноября 1941 г. из Ленинграда в тюрьму № 3 г. Томск поступил этап заключенных и с ними личные тюремные дела, среди которых было сдано дело на заключенного Вяльцева. Однако он «в тюрьму доставлен не был, что с ним произошло в пути, для тюрьмы неизвестно и никаких данных о нем конвоем не передано». 25 мая 1948 г. дело Вяльцева приостановлено, 3 августа 1948 г. он объявлен во всесоюзный розыск «в связи с неустановленным местопребыванием». 19 ноября 1952 г. розыск прекращен с формулировкой «погиб в 1941 г. при этапировании из Ленинградской обл. вглубь Сов. Союза». 2 июля 1960 г. дело прекращено УКГБ по Ленинградской обл. за отсутствием состава преступления. Возможно, расстрелян на барже на Ладожском озере. (В Книге памяти «Блокада» отсутствует. Будет помянут в 14-м томе «Ленинградского мартиролога». Справка составлена по семейным свидетельствам.)

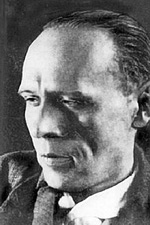

Гликин Исидор Моисеевич, 1906 г. р., уроженец г. Сумы, учился в Ленинграде в Институте истории искусств, в Политехническом институте, окончил Электромеханический институт в 1930 г., инженер, проживал: 5-я Советская ул., д. 3, кв. 7. В начале войны болел тяжелой формой скарлатины. Во время Блокады перебрался к сестре и проживал: бульв. Профсоюзов, д. 3, кв. 4. Умер 22 января 1942 г. Похоронен на Смоленском кладбище. Друг Л. К. Чуковской, спас рукопись её повести "Софья Петровна". См. о Гликине в "Записках об Анне Ахматовой" и повести "Прочерк".

На фото: с дочерью Татьяной. (В Книге памяти "Блокада" отсутствует. Справка составлена по семейным свидетельствам.)

Конакотина Тамара Семеновна, 1895 г. р., работала на Пуговичной фабрике, проживала: пр. Карла Либкнехта, д. 38/40, кв. 31. Умерла 10 августа 1943 г. Похоронена на Серафимовском кладбище. Ее муж, зав. проектной секцией печного отдела треста "Электропром" Владимир Фавстович Конокотин, расстрелян 11 сентября 1938 г. и помянут в 10-м томе «Ленинградского мартиролога».

На фото: Тамара и Владимир Конокотины (фамилии супругов отличались по написанию). (Блокада, т. 14. В печатном варианте: Конакитина (Конакитская) Татьяна Семеновна. Справка уточнена по семейным свидетельствам.)

Хармс Даниил (Ювачев Даниил Иванович), 1905 г. р., уроженец Петербурга, литератор, проживал: г. Ленинград, ул. Маяковского, д. 11, кв. 8. Арестован 23 августа 1941 г. по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Военным трибуналом войск НКВД ЛВО 7 декабря 1941 г. направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу при тюрьме "Кресты". Умер 2 февраля 1942 г. Место захоронения неизвестно. Реабилитирован в 1960 г. (В Книге памяти "Блокада" отсутствует.)

«Никто не забыт и ничто не забыто» — сказал Поэт.

«Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг — он дышит,

Он живой ещё, он всё слышит…» — сказал другой великий Поэт.

Но жива ли теперь наша память? Посещаем ли блокадные могилы, чтобы затеплить свечи в память погибших?

Они с нами, рядом. Будем перебирать их имена, как чётки. Пришлите фотографии. Вглядимся в их лица. Впереди большой путь для работы памяти.

Анатолий Разумов

Выступление 20 марта 2024 на первых Блокадных чтениях в Институте истории обороны и блокады Ленинграда

Благодарю за приглашение.

Спустя 40 лет по окончании Второй мировой войны, в Советском Союзе (СССР) разрешили готовить Книги памяти со списками погибших и пропавших без вести.

Так, начиная с Большой оттепели, были созданы Книги памяти не только о Великой Отечественной, но и о всех других войнах и вооружённых конфликтах, включая Советско-Финляндскую и Афганистан.

Вскоре в СССР разрешили публиковать списки реабилитированных граждан. Началась работа над Книгами памяти жертв политических репрессий.

На сегодня в Книгах памяти обнародованы сведения о миллионах погибших, пропавших без вести и пострадавших от войн и советского государственного террора – Красного ленинского и Большого сталинского.

Более 30 лет занимаюсь Книгами памяти. В первую очередь Книгами памяти о гражданах, чья судьба была десятилетиями неизвестна. С 1990 года работаю над книгой о расстрелянных в Ленинграде и по приказам из Ленинграда. В 1995 году вышел первый том «Ленинградского мартиролога», с предисловием Сергея Степашина, в 1996 году – второй том, с предисловием Дмитрия Лихачёва.

В 2000 году четыре тома «Ленинградского мартиролога» удостоены Анциферовской премии как лучшая научно-исследовательская книга о Петербурге. В том же году я и член рабочей группы «Ленинградского мартиролога» Юрий Петрович Груздев приняли участие в конференции в Нижнем Тагиле и в проекте создания единого банка данных о репрессированных «Возвращённые имена».

Весной 2003 года созданы Центр и сайт «Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке. На сайте разместили имена «Ленинградского мартиролога» и других Книг памяти жертв репрессий Северо-Запада Российской Федерации.

Теперь непосредственно о Блокаде. Работу над Книгой памяти «Ленинград. Блокада, 1941–1944» разрешили в Петербурге в 1992 году. Первый том издан в 1998 году, 35-й – в 2006-м, под эгидой Комитета по социальной политике. Тома издавались тиражом 250 экземпляров и были мало доступны.

В советские времена сложилась практика деления памяти на удобную и неудобную, торжественную и замалчиваемую. Время Большой оттепели изменило отношение к памяти. Задачу сайта «Возвращённые имена. Книги памяти России» мы видели прежде всего в поддержке свободной информации о больших бедах, о погибших, пропавших без вести и пострадавших. Осада нашего города в 1941–1944 годах была войной в войне и бедой в беде.

В 2012 году, после долгой подготовки, мы разместили на сайте справки, опубликованные в 35 томах Книги памяти «Блокада». Получили много откликов.

Поняли, что множество ошибок и неточностей кроется в каждой позиции персоналий: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания, дата смерти, место погребения.

Причины – в неверных документах, неверном прочтении документов, высчитывании даты рождения от возраста умершего, приписывании места захоронения просто согласно адресу проживания.

Очевидно было также, что список погибших далеко не полон. В нём почти нет умерших от болезней при эвакуации; умерших репрессированных; красноармейцев, умерших от болезней в госпиталях.

Благодаря обращениям родственников погибших, а также исследователей, мы редактируем справки, вносим уточнения, прибавляем новые имена. При этом можно рассказать о семье, передать копии фото и документов, включая свидетельства о смерти блокадного времени.

Из наиболее неожиданных выводов о справках Книги памяти «Блокада» – в них оказалось много героев «Ленинградского мартиролога», расстрелянных в 1937–1938 годах. Дело в том, что одним из источников Книги памяти были архивные записи ЗАГСов. А в них во второй половине 1950-х годов по указанию органов госбезопасности вносили лживые сведения о реабилитированных расстрелянных как об умерших от различных болезней во время войны. В случаях, когда такие записи впоследствии не исправили по обращениям родственников, они послужили для справок в «Блокаде».

Мы разместили на сайте более 10 000 имён эвакуированных, погибших от болезней во время эвакуации на Вологодчину. (Двухтомник «Реквием», изданный в Вологде в 1990–1991, послужил толчком к изданию «Блокады» в Петербурге.)

По запросу в Минобороны РФ получили более 200 000 записей об умерших в госпиталях и часть из них разместили на сайте. Бойцы Красной армии умирали от ран, от обморожения, от дистрофии 3-й степени, от дизентерии – словом, по тем же причинам, что и гражданские лица.

Следующим шагом стало размещение на сайте биограмм из 14 томов Книги памяти «Они пережили Блокаду». Книга издана тиражом 150 экземпляров и ещё менее доступна в печатном виде, чем «Блокада». Мы получили 14 томов благодаря председателю Общества жителей блокадного Ленинграда Валентине Ивановне Леоненко, а впоследствии Валентина Ивановна разрешила создать электронный вариант справок и разместить на сайте.

В Книгу памяти «Они пережили Блокаду» вошли большей частью имена тех, кто был жив к началу 2000-х годов и учтён в органах соцобеспечения как блокадник.

На сегодня в поимённых списках раздела «Блокада» на нашем сайте 1 026 309 записей, включая отсылки от вариантов фамилий к основным.

Понятно, что не названы публично ещё сотни тысяч погибших, пропавших без вести и переживших осаду города в 1941–1944 годах.

Возможности поиска на сайте расширяют ссылки на портал «Архивы Петербурга» по эвакуированным гражданам и гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда».

Редактированием биограмм Книги памяти «Блокада» занимается Дмитрий Борисович Азиатцев.

Редактированием биограмм Книги памяти «Они пережили Блокаду» занимается Татьяна Эдуардовна Шумилова.

С 2023 года имена погибших, выявленные по домовым книгам, но отсутствовавшие в Книге памяти «Блокада», передаёт нам Валерий Владимирович Григорчук.

Сведения о выявленных индивидуальных погребениях блокадного времени на кладбищах Петербурга передаёт Ольга Харина.

К нам пишут, звонят, приходят. Мы принимаем материалы и помогаем советами в поиске сведений.

Два имени из миллиона. Из двух блокадных рядов.

В Книге памяти «Блокада» не было автора блокадного дневника Юры Рябинкина. Не было ясно, где и когда погиб Юра, и авторам «Блокадной книги». Я решил последовать совету, который обычно даю посетителям, и обратился в архив ИЦ ГУВД с просьбой о сведениях. Получил копии адресных листков и листков убытия на Рябинкиных. Мы внесли имя Юры в ряд погибших, а архивный ответ передали его семье.

В книге «Они пережили Блокаду» есть кратчайшая справка о Юрии Петровиче Груздеве. Из осаждённого города его призвали в армию. В 1943–1945 артиллерист Груздев получил 7 боевых наград от предгорий Кавказа до Кёнигсберга. После войны окончил Военно-механический институт; конструктор, ведущий инженер Государственного оптического института им. Вавилова; начальник лаборатории, начальник ОКБ, главный конструктор, и. о. главного инженера, руководитель инспекторской группы качества, председатель Совета по истории объединения «Завод им. М. И. Калинина». На пенсии в 1995-м стал членом рабочей группы «Ленинградского мартиролога». Приходил в Библиотеку ежедневно и работал внештатно как волонтёр.

Беды истории мы понимали сходно. О войне Юрий Петрович не мог вспоминать. Говорил, что если бы предложили ему стереть в памяти те годы, всю настоящую жуть войны, он бы согласился.

8 мая и 8 сентября мы отмечали тихо – как дни победы над войной, дни памяти о погибших и ушедших.

На титульной странице сайта «Возвращённые имена. Книги памяти России» не случайно чередуются фото Пискарёвского мемориального кладбища и Левашовского мемориального кладбища. Меж ними возникает фото звонницы с колоколом.

О Пискарёвском знают многие, о Левашовском – немногие, эта память пришла к нам позднее. Но Левашовское мемориальное – тоже блокадное. Сюда, на спецобъект госбезопасности, возили расстрелянных в ленинградских тюрьмах с августа 1937-го по 1953 год. Здесь же 1 октября 1950 года закопали расстрелянных руководителей блокадного Ленинграда. Среди них Петра Попкова. Как председатель Ленгорисполкома он подписывал наградные листы гражданским лицам к медали «За оборону Ленинграда». Даниил Гранин и Бэлла Куркова опубликовали документы госбезопасности о расстреле: «1 октября 1950 года в 4 часа 00 минут было зарыто в яму на спецобъекте УМГБ Ленинградской обл. шесть трупов».

Вот запись от 1 февраля 2005 года в Книге посетителей кладбища:

«Здесь лежат лучшие люди, расстреливаемые, уничтожаемые советской властью. Здесь же и палачи и те, кто создавали этот проклятый режим. Господи, если бы хоть это чему-нибудь научило нас! Даниил Гранин».

8 мая и 8 сентября прошлого года я купил много цветов, отвёз в Левашово и возложил ко всем общественным памятникам и к ряду индивидуальных кенотафов.

Так поступлю и ныне.

Вполне уложился в регламент 15 минут, осталось время показать несколько слайдов. Перед вами титульная страница сайта с двумя различными картинками: Пискарёвское и Левашовское мемориальные кладбища. Поиск имён можно вести в разделах «Репрессии», «Войны», «Блокада Ленинграда». На второй картинке видна линейка рубрик раздела «Блокада». Во Введении к разделу «Блокада» – примеры имён, отсутствовавших в печатном варианте Книги памяти: Дмитрий Вяльцев, Исидор Гликин, Даниил Хармс. Поиск по фамилии «Рябинкин» даёт 27 имён погибших и переживших Блокаду, среди них – теперь и Юра Рябинкин. Родился в 1925-м, дата смерти: ранее 2 марта 1942. Справка о Юрии Петровиче Груздеве дополнена посмертно. Родился в 1924-м, умер в апреле 2012-го. Интеллигентнейший человек. Технарь по образованию и гуманитарий по складу ума. Всё, о чём я рассказал, мы задумали и осуществили вместе. Юрий Петрович воспринимал идеи и предлагал свои. Был человеком, с которым можно обсудить абсолютно всё и прийти к решению.

Спасибо. Всем светлых дней.

Анатолий Разумов

Фильм «Блокада»

Автор сценария и режиссёр Сергей Лозница

Операторы военного времени:

Н. Блажков, А. Богоров, Я. Блюмберг, А. Быстров, В. Валдайцев Н. Голод, Б. Дементьев, Н. Долгов, С. Иванов, О. Иванов, Л. Изаксон, А. Климов, А. Ксенофонтов, Р. Кармен, Л. Левитин, Э. Лейбович, В. Максимович, С. Масленников, Л. Медведев, А. Назаров, П. Паллей, Ф. Печул, А. Погорелый, Г. Симонов, Б. Синицын, В. Синицын, Я. Славин, Б. Соркин, В. Страдин, К. Станкевич, В. Сумкин, Г. Трофимов, Е. Шапиро, Б. Шер, Г. Шулятин, Е. Учитель, С. Фомин

Звукорежиссёр Владимир Головницкий

Монтаж: Сергей Лозница

Работа с архивом: Сергей Гельвер

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов, 2005

Дмитрий Шостакович. Симфония № 7. Дирижёр Мстислав Ростропович

Александр Сокуров. Читаем Блокадную книгу

Фильм «900 дней» (Нидерланды, 2011). Режиссёр Йессика Гортер.